近日,泗洪县人民法院庭前成功调解一起案件,被告当场履行。承办人在查清案情的基础上,秉着司法为民的理念,从情理和法理出发,着重化解当事人之间的抵触情绪,循序渐进做当事人思想工作。最终,双方握手言和,案件取得了良好的社会效果和法律效果。

原告驾驶的电动自行车与被告驾驶的电动自行车发生相撞,导致原告受伤、车辆损坏。经交警事故认定,被告承担次要责任。后因赔偿问题,双方协商未果,原告诉至法院,要求被告按照40%的比例,赔偿其各类经济损失3100余元。对于此类非机动车交通事故责任纠纷,而且是被告承担次要责任的案件,调解难度一般较大。主要原因在于被告认为原告过错大,对方撞人还要自己赔钱,肯定想不通。那法院该如何妥善办理呢?

案件受理后,承办人首先联系双方当事人沟通案情,但是被告一直不接电话,案件也无法推进。

“难道被告是因为看到固定电话才不接的?”于是承办人尝试用自己的手机拨打,电话终于接通了!将案件基本情况说明后,被告非常抵触地说:“我不去法院,我和原告的事情都在交警大队处理完了,怎么还让我赔钱的,我没钱,我不赔。”考虑到被告情绪非常激动,承办人结合具体法律法规,以及同类案件的处理情况给被告做思想工作,告诉她次责不等于没有责任,既然案件到了法院就不能置之不理,法院可以组织原被告双方协调处理,逃避解决不了问题。20分钟的电话沟通,让被告充分释放了情绪,也接受承办人的建议,同意到法院调解。

调解过程中,原告表示,“自从处理过事故后,被告除了一开始接我电话,态度还很恶劣。后来我就没打通被告的电话,但凡她对我态度好一点,我住院她去医院看我一下,我就不会起诉她,我就是赌一口气。”被告说,“我也受伤了,但是我没有去医院,也没有找原告赔偿,而且我是单亲妈妈带两个孩子,孩子身体还不好,我哪来钱赔偿的。”看着双方虽然都很激动,但也不是没有调解的余地,承办人选择背对背的方式再次进行调解。沟通过程中,原告了解到被告的家庭情况后也动了恻隐之心,主动降低至2000元,但是被告还是认为高了,只能给1500元。调解再次陷入僵局。

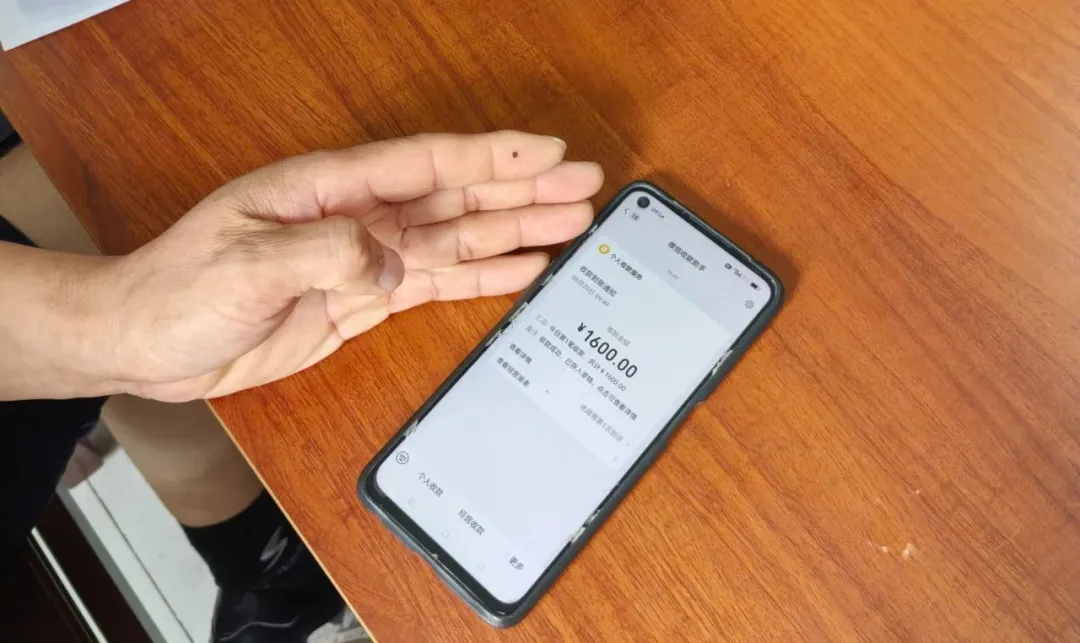

“其实这点钱真的不算什么,就是到了法院被告态度还是这样,根本不是来解决问题的。”原告说。听到原告这话,承办人感觉这案子还是可以调解的,于是又跟被告单独沟通,被告在听到承办人的解释后,主动向原告解释了原因,并承认自己不懂法律才导致事情发展成这样。原告听到被告的话,再次降低赔偿金额,被告当场给付1600元的赔偿款,案件圆满结案。

案子虽“小”,但事关当事人的切身利益,法官不应该是冷漠的“看客”,而是一个公正的“旁观者”,善意全面地感知、把握和查明事实真相,以达到感同身受的同情、交融式的理解。下一步,泗洪法院将始终践行为民服务宗旨,踏踏实实办好每一个案件,切实提升新时代人民法院化解矛盾纠纷和服务人民群众的能力和水平,不断提升人民群众在司法案件中的获得感、幸福感。